INK. Groupshow

2. Mai bis 7. Juni 2025 ⟶ Galerie

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

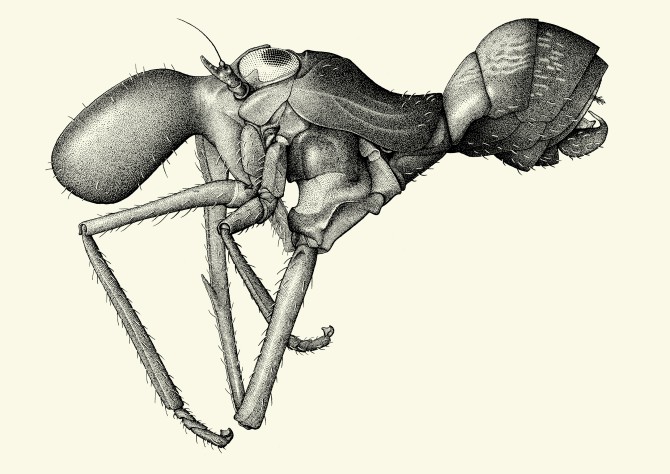

Oliver Thie, Formiscurra indicus, 2011, Tinte auf Papier, 21 x 29,7 cm (VERKAUFT)

Oliver Thie, Formiscurra indicus, 2011, Tinte auf Papier, 21 x 29,7 cm (VERKAUFT)

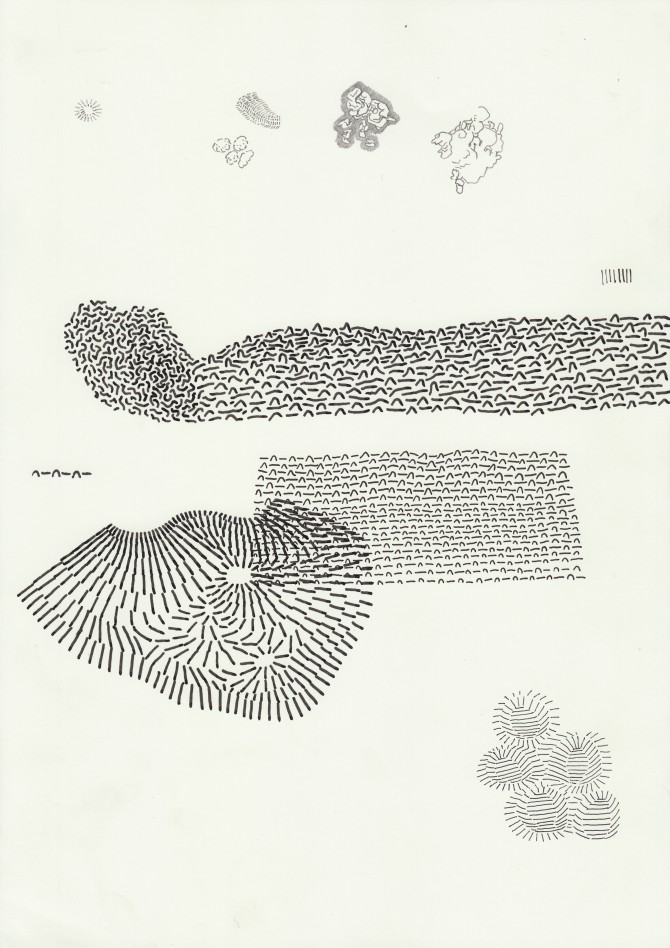

Oliver Thie, O.T. (Studien zu Oliarus polyphemus), 2015, Tinte und Tintenstifte auf Papier, 29,7 x 21 cm

Oliver Thie, O.T. (Studien zu Oliarus polyphemus), 2015, Tinte und Tintenstifte auf Papier, 29,7 x 21 cm

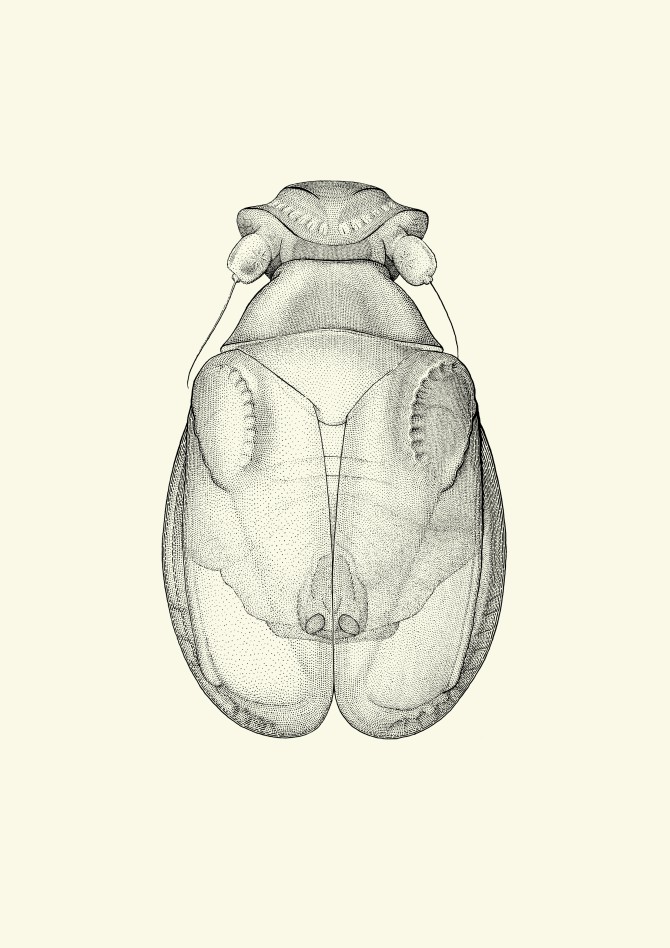

Oliver Thie, Meenoplus roddenberryi, 2012, Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm (VERKAUFT)

Oliver Thie, Meenoplus roddenberryi, 2012, Tinte auf Papier, 29,7 x 21 cm (VERKAUFT)

Walter Menne, O.T. (AB5), 1960, Tusche auf Papier, 60,7 x 85,7 cm

Walter Menne, O.T. (AB5), 1960, Tusche auf Papier, 60,7 x 85,7 cm

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Britta Lumer, Gewitterwolke (dunkel), 2003/25, Tusche auf Aquarellbütten, 121,5 x 145,5 cm, Foto: Eric Tschernow

Britta Lumer, Gewitterwolke (dunkel), 2003/25, Tusche auf Aquarellbütten, 121,5 x 145,5 cm, Foto: Eric Tschernow

Britta Lumer, O.T. (col ink), 2025, Senneliertusche und Weichpastell auf Papier, 124 x 95 cm, Foto: Eric Tschernow

Britta Lumer, O.T. (col ink), 2025, Senneliertusche und Weichpastell auf Papier, 124 x 95 cm, Foto: Eric Tschernow

Britta Lumer, Nachtstadt hell, 2008, Tusche auf Papier, 56 x 76 cm, Foto: Eric Tschernow

Britta Lumer, Nachtstadt hell, 2008, Tusche auf Papier, 56 x 76 cm, Foto: Eric Tschernow

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Walter Menne, O.T. (P4g), 1965, Tusche auf Papier, 63,5 x 46,3 cm

Walter Menne, O.T. (P4g), 1965, Tusche auf Papier, 63,5 x 46,3 cm

Andrey Klassen, Blaue Stunde, 2025, Tinte on Papier, 130 x 100 cm, Foto: Claus Sauter

Andrey Klassen, Blaue Stunde, 2025, Tinte on Papier, 130 x 100 cm, Foto: Claus Sauter

Walter Menne, O.T., 1962-1, Tusche auf Papier, 42,2 x 59 cm

Walter Menne, O.T., 1962-1, Tusche auf Papier, 42,2 x 59 cm

Walter Menne, O.T., 1962-2, Tusche auf Papier, 42,2 x 59 cm

Walter Menne, O.T., 1962-2, Tusche auf Papier, 42,2 x 59 cm

Walter Menne, O.T., 1962, Tusche auf Papier, 42,2 x 59 cm

Walter Menne, O.T., 1962, Tusche auf Papier, 42,2 x 59 cm

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Andrey Klassen, Fabrik der magischen Schuhe, 2025, Tinte und Acryl auf Papier, 164 x 121,5 cm, Foto: Claus Sauter (VERKAUFT)

Andrey Klassen, Fabrik der magischen Schuhe, 2025, Tinte und Acryl auf Papier, 164 x 121,5 cm, Foto: Claus Sauter (VERKAUFT)

Andrey Klassen, Auf der Hut, 2025, Tusche auf Papier auf Holz, 40 x 30 cm, Foto: Claus Sauter

Andrey Klassen, Auf der Hut, 2025, Tusche auf Papier auf Holz, 40 x 30 cm, Foto: Claus Sauter

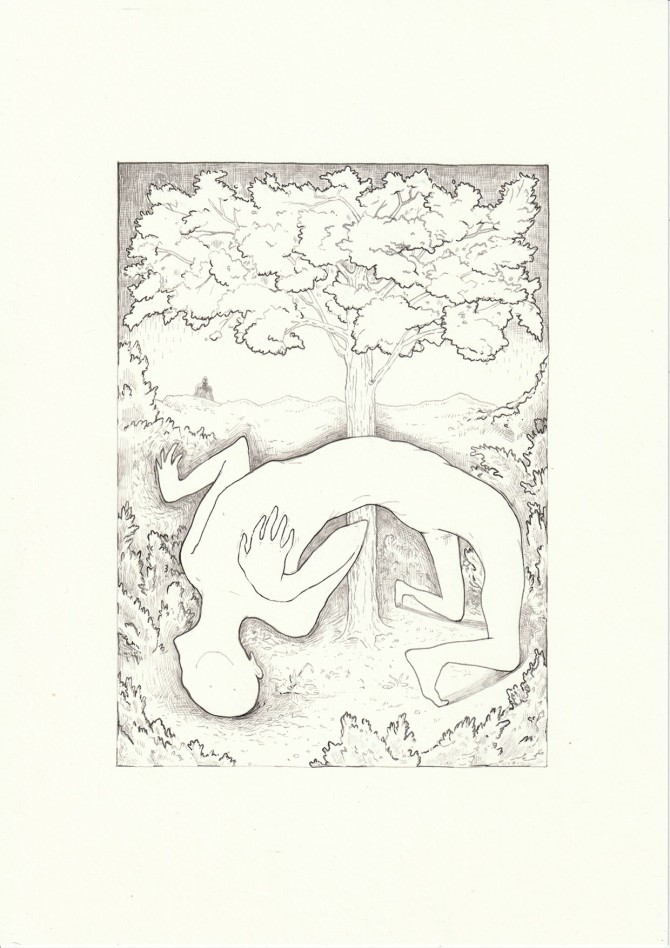

Andrey Klassen, Der Tag danach, 2024, Tusche auf Papier, 23,5 x 16 cm, Foto: Claus Sauter

Andrey Klassen, Der Tag danach, 2024, Tusche auf Papier, 23,5 x 16 cm, Foto: Claus Sauter

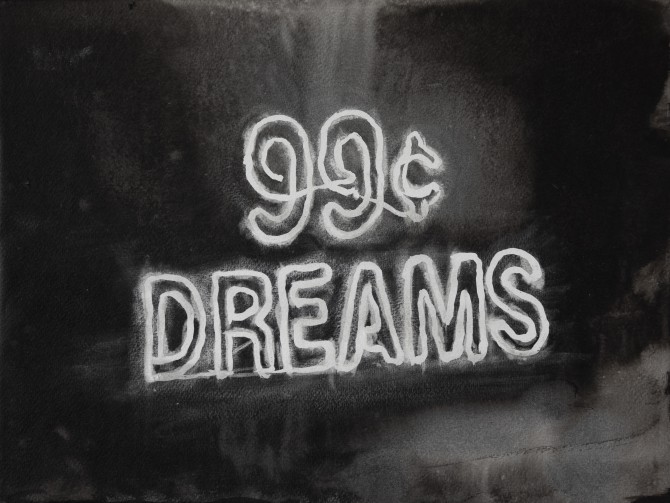

Andrey Klassen, Günstige Träume, 2025, Tusche auf Papier auf Holz, 30 x 40 cm, Foto: Claus Sauter

Andrey Klassen, Günstige Träume, 2025, Tusche auf Papier auf Holz, 30 x 40 cm, Foto: Claus Sauter

Andrey Klassen, Kindheitserinnerungen, 2025, Tusche auf Papier, 25,8 x 18 cm, Foto: Claus Sauter

Andrey Klassen, Kindheitserinnerungen, 2025, Tusche auf Papier, 25,8 x 18 cm, Foto: Claus Sauter

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Toni Mauersberg, Was jeder erst mal tun würde, 2025, Tusche auf Resopalplatte, 120 x 60 cm

Toni Mauersberg, Was jeder erst mal tun würde, 2025, Tusche auf Resopalplatte, 120 x 60 cm

Mauersberg, Falsche Schatten, 2025, Tusche auf Papier, 29,7 x 21 cm

Mauersberg, Falsche Schatten, 2025, Tusche auf Papier, 29,7 x 21 cm

Toni Mauersberg, Krisis, 2025, Tusche auf Papier, 21 x 15 cm

Toni Mauersberg, Krisis, 2025, Tusche auf Papier, 21 x 15 cm

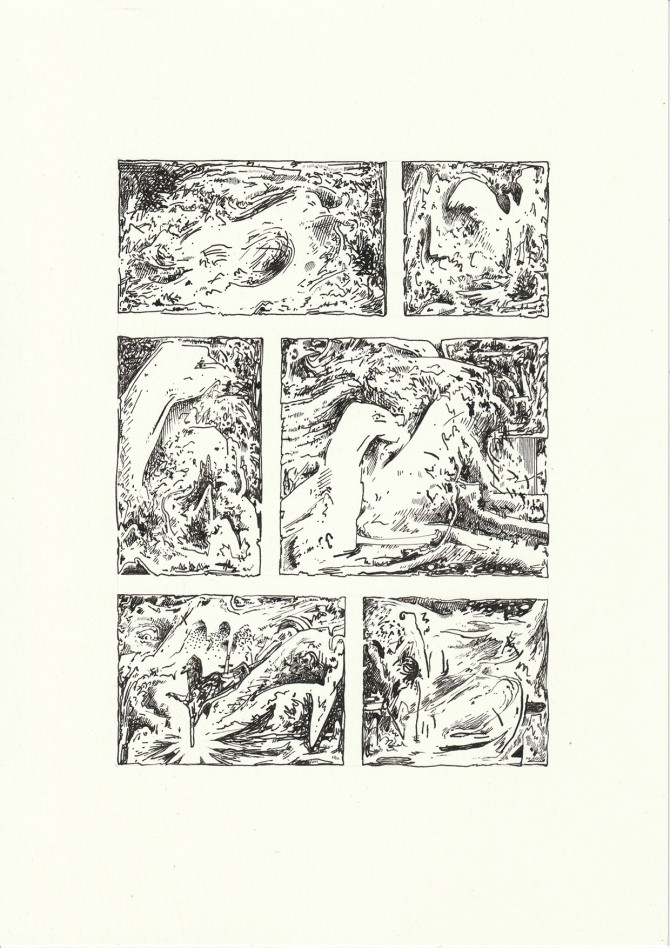

Mauersberg, Die heimliche Komödie, 2025, Tusche auf Papier, 29,7 x 21 cm

Mauersberg, Die heimliche Komödie, 2025, Tusche auf Papier, 29,7 x 21 cm

Toni Mauersberg, Drama 1, 2025, Tusche auf Papier, 29,7 x 21 cm

Toni Mauersberg, Drama 1, 2025, Tusche auf Papier, 29,7 x 21 cm

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Ausstellungsansicht Galerie Georg Nothelfer. Foto: Katrin Rother

Stöhrer, O.T., 1966, Mischtechnik auf Papier, 54 x 70 cm, P66.39

Stöhrer, O.T., 1966, Mischtechnik auf Papier, 54 x 70 cm, P66.39

Walter Stöhrer, O.T., 1977, Mischtechnik/Tusche/Papier, 30,4 x 43 cm. Foto: Katrin Rother

Walter Stöhrer, O.T., 1977, Mischtechnik/Tusche/Papier, 30,4 x 43 cm. Foto: Katrin Rother

Walter Stöhrer, O.T., 1956, Tusche auf Papier, 37,5 x 29,5, Foto: Katrin Rother

Walter Stöhrer, O.T., 1956, Tusche auf Papier, 37,5 x 29,5, Foto: Katrin Rother

Henri Michaux, O.T., 1962, Mischtechnik auf Arches Velin, 74,8 x 106,1 cm, Foto: Katrin Rother

Henri Michaux, O.T., 1962, Mischtechnik auf Arches Velin, 74,8 x 106,1 cm, Foto: Katrin Rother

Walter Stöhrer, O.T., 1973, Mischtechnik auf Millimeterpapier, 56 x 74 cm

Walter Stöhrer, O.T., 1973, Mischtechnik auf Millimeterpapier, 56 x 74 cm

Eröffnung: 30. April, 18 - 21 Uhr

KünstlerInnen Gespräch: 3. Mai, 14 Uhr

Die Galerie Nothelfer freut sich sieben unterschiedliche Positionen zum Thema Tuschezeichnungen zu zeigen. Es werden sowohl historische Positionen aus der Nachkriegszeit als auch zeitgenössische ZeichnerInnen einen Einblick in das Medium bieten.

Die Galerie Nothelfer freut sich sieben unterschiedliche Positionen zum Thema Tuschezeichnungen zu zeigen. Es werden sowohl historische Positionen aus der Nachkriegszeit als auch zeitgenössische ZeichnerInnen einen Einblick in das Medium bieten.

Wenn – wie in der Ausstellung INK - das Material zur kuratorischen Klammer wird, ist die berechtigte Erwartung hoch, dass dieses Material selbst etwas in besonderer Weise zu erzählen hat, es zum Träger von Diskursen werden kann, die sowohl historische als auch prozessuale Aspekte vereinen, ohne dass es dabei zu einem antagonistischen Clash von Form, Material und Inhalt kommen müsste.

INK, wobei es oft zu begrifflichen Unschärfen in der deutschen Übersetzung zwischen Tinte und Tusche kommt, wird also zum Thema dieser Ausstellung von Werken auf Papier und anderen Bildträgern, die einen Zeitraum von 60 Jahren umfassen und so die informelle Basis des Galerieprogramms mit aktuellen Positionen kurzschließt.

In der Kunstgeschichte ist Tinte der Oberbegriff für alle färbenden Flüssigkeiten zum Schreiben und Zeichnen. Sie entsteht, indem man Wasser, Rußpartikel und Bindemittel vermischt. Zudem gibt es die echte Sepia des Tintenfisches, sowie die Eisengallus-Tinten aus chemischen Reaktionen. Tatsächlich herrscht, selbst unter SpezialistInnen, aufgrund der Vielzahl an Flüssigkeiten, die Farbpigmente enthalten, eine terminologische Unübersichtlichkeit.

Wie auch immer, das Material Tusche hat eine lange kunsthistorische Tradition in Orient wie Okzident und insbesondere aufgrund seiner Nähe zum Akt des Schreibens öffnen sich vielfältige Beziehungsfelder. Vereinfacht gesagt wird in der Kalligrafie Schrift zum Bild und in dieser Position des semantischen Dazwischen - zwischen Piktogramm und Ideogramm - spielt die Tusche eine entscheidende Rolle. Ihr Fließen bestimmt den Duktus der Gestaltung. Entweder die Kontrolle gelingt oder sie scheitert. Egal, ob Zeichenfeder oder Pinsel. Ein vom Künstler oder der Künstlerin gehaltenes Gerät - und es gibt zahllose - manipuliert die Flüssigkeit und bestimmt ihre Form, ihre Ausdehnung und ihre Intensität.

Tusche ist in erster Linie etwas, das fließt. „Panta rei“, möchte man sagen, ihre Liquidität ist ihr Kernmerkmal. Je nach Konzentration ist sie entweder laviert, also mit Wasser verdünnt und kommt in transluziden Schwaden daher oder sie erscheint in tiefster

Finsternis, so gesättigt, dass sie wie ein konzentrierter Sud in das Material eindringt.

Ihren Fluss zu kontrollieren, gar zu stoppen, wird zur Herausforderung. Der Bildträger operiert hierbei als notwendiger Kollaborateur. Es saugt die Pfützen und Ströme auf, bis jede Pore gefüllt ist.

So gesehen ist Tusche oft ein Agent des Diffusen. Dieser visuelle Aggregatszustand kann selbstverständlich einem gewollten Zufall geschuldet sein, eine materiell implizite Aleatorik erlauben und diese eben auch provozieren.

Britta Lumers getuschte Wolkenbilder, Stadtsilhouetten und Köpfe spielen mit der Flüchtigkeit von (nicht allein) Naturerscheinungen und der Unmöglichkeit das Immaterielle zu bannen. Das

19. Jahrhundert hat eine Theorie der Wolken produziert, eine Morphologie und Typologie, nur um festzustellen, dass man ihnen auf der naturwissenschaftlichen Gestaltebene nicht allein beikommt. Ebenso flüchtig erweisen sich in einem Antlitz die Bewegungskräfte der Mimik, die eine wirkliche Fixierung des einen Ausdrucks unmöglich erscheinen lassen.

In der Auflösung der Form verblasst das mimetische Material und diffundiert zu einem mehrdeutigen Zeichen. So geschehen im Blot des britischen Landschaftskünstler Alexander Cozens im

18. Jahrhundert, dessen Zufallsübungen die Kompositionskräfte in Gang setzen sollten, bei den experimentellen Fleckzeichnungen des Schriftstellers Viktor Hugo oder im Rohrschachtest des frühen 20. Jahrhunderts. Der Fleck ist ein fortwährender Motor kreativen Schaffens.

In den dicht konstruierten theatralischen Blättern Andrey Klassens tanzen Schatten aus Tusche in Räumen in verschiedenen Stufen von Dunkelheit. Es werden Fäden gesponnen, die den Raum durchmessen. Klassen zieht mit der Tusche Linien, die scharfe Kanten haben und die sich wie ein bildnerisches Antidot zum weichflüssigen Umschmeicheln der Formen herauskristallisieren.

Walter Menne, der sowohl Pathologe als auch Künstler war, bewegt sich am Rande der Schrifthaftigkeit. Das Wort Kalligrafie gilt es dabei immer tunlichst zu vermeiden, Rhythmus und Intuition, eine musikalische Spur jenseits der Notation. Seine Kleckse und Drippings erinnern an mikroskopische Bilder, sowie die Amerikaner Jackson Pollock oder Franz Kline, ohne dass diese direkte Vorbilder waren. Es gibt klare Setzungen und Explosionen, automatisches Schreiben und Verdichtungen und immer ein Austarieren von weißem Grund und schwarzem Zeichen.

In Toni Mauersbergs kleinformatigen Tuscheblättern stehen sich bisweilen zwei Elemente gegenüber oder sie sind aufeinandergeschichtet. So kommen Figur und Grund in einem erweiterten Bildraum zueinander, während sich die unterschiedlichen Gesten, abstrakt wie figurativ, miteinander arrangieren und konfrontieren. In der aktuellen Ausstellung überträgt sie dieses Vokabular auch auf großformatige Resopalplatten, wobei sich dabei notwendigerweise die körperliche Geste ändert. Was komprimiert war - die gewischten und gekratzten Spuren - expandieren in den Raum.

Und in Walter Stöhrers gestischen Schwüngen und Textfragmenten finden wir verschiedene Formen der Dynamisierung des Blattes, Sprachzeichen ohne semantischen Auftrag, Chiffren, Formkürzel werden in rascher Folge auf das Blatt geworfen. Die Tusche (schwarz und farbig) fließt und spritzt noch zügiger als die Ölfarbe, sie ist bisweilen so schnell, dass sie den kontrollierenden Blick des Künstlers überholt, vorauseilt ohne Gehorsam.

„Schatten von Schatten, Asche von Flügeln“, heißt es in einem Gedicht von Henri Michaux, der das Ephemere auf das Papier bannt. Ein flüchtiges Aufflackern aus den Tiefen des Bewusstseins, oft bekanntermaßen unter Einfluss von halluzinogenen Drogen, wie Meskalin. Seine écriture ohne Text schafft dichte rhythmische Zeichen-Felder im Wechsel von Tusche und Papier. Eine Bewegung entsteht, die genau dieses Verhältnis verunklärt: Grund und Figur. Die Tusche wird zum Akteur dieser Bewegung.

Auch Oliver Thie hat sich in der Vergangenheit von den Schatten der Objekte inspirieren lassen. So wie diese beispielsweise von einem Stein etwas Charakteristisches preisgeben, was ansonsten unsichtbar bliebe. In den hier präsentierten Arbeiten hingegen ist das Sichtbarmachen eine enorme Präzisionsarbeit. Und in diesem größtmöglichen Kontrast zur freien gestischen oder atmosphärisch evokativen Verwendung von Tusche, als genauer Chronist des Faktischen, steht er auch in einer Traditionslinie künstlerisch-wissenschaftlicher ZeichnerInnen. Mit der nadelgroßen Spitze eines Zeichengeräts, einem/r TätowiererIn ähnlich, injiziert Thie die Tinte in die Haut des Papiers. Jeglicher Gestus ist verschwunden und wir starren gleichsam wie durch ein Vergrößerungsglas auf die ungeheuerliche Kreatur, die uns dort entgegentritt. Im 17. Jahrhundert war es der britische Gelehrte Robert Hooke, der vor Ankunft der Fotografie bereits mikroskopische Präzisionszeichnungen von Flöhen und Kleinstlebewesen anfertigte. Sie zeigten, dass die Zeichnung gleichermaßen ein Abbildungs- wie auch Erkenntnisinstrument war. Die Tusche hat auch auf diesen Feldern ihre Spuren hinterlassen.

Text: Jan-Philipp Frühsorge